「国語力」とは結局何なのか?①

2025.09.28

うちに入塾を希望される保護者の方の多くは

「国語力はすべての勉強の基本だと思うので、早いうちから身につけさせたい」

とおっしゃいます。

本当にそのとおりだと思いますし、そういう期待をもって入塾してくれるのは本当にやりがいを感じます。

ただ、この「国語力」というワードは非常にあいまいで、使う人と使われる状況によってものすごくニュアンスが変わってくる言葉です。

もともとの語義というか、文字どおりに解釈するならば

「第1言語・母語を運用する能力」

と定義するのがシンプルでわかりやすいでしょうか。

英作文をするときも「国語」と出てきたら「Japanese」と訳すじゃないですか。

ということは、日本語を扱う能力をすべて「国語力」と考えるのが自然であるように思います。

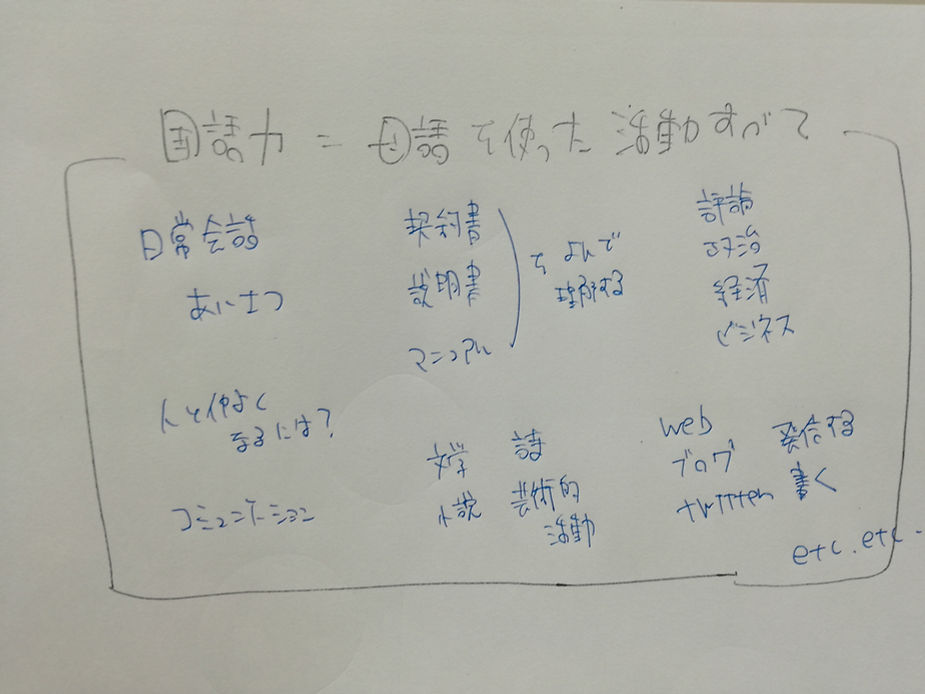

つまり、こんな感じ。

日々のあいさつや、ちょっとした会話、冗談を言ったり理解したりすること、言葉たくみに人をだましたり、逆にだまされないように嘘を見抜く力、こんなものも全部「国語力」と言ってしまえば言えるわけです。

最近では、大学受験に「契約書・説明書」の読み取りなどを出そう、などという動きもありますよね。

極端な話

「松屋で自分の食べたいメニューとトッピングを選んで、適切に食券を買っておつりをもらう方法」

なんかも「国語力」と言ってしまえることになります。

だって母語の運用能力のひとつには違いありませんから。

こないだ塾の下の松屋で食券の買い方がわからず困っていた人のために全部食べたいもの聞いて、持ち帰りか店内かも聞いて、イチから買い方教えてあげたんですよわたし。やさしいでしょう。

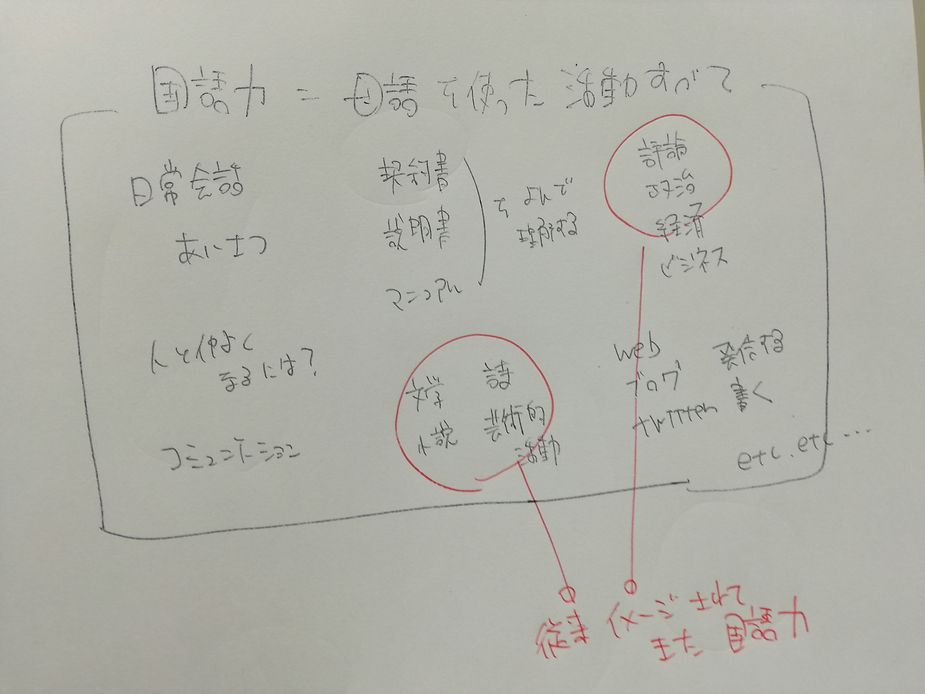

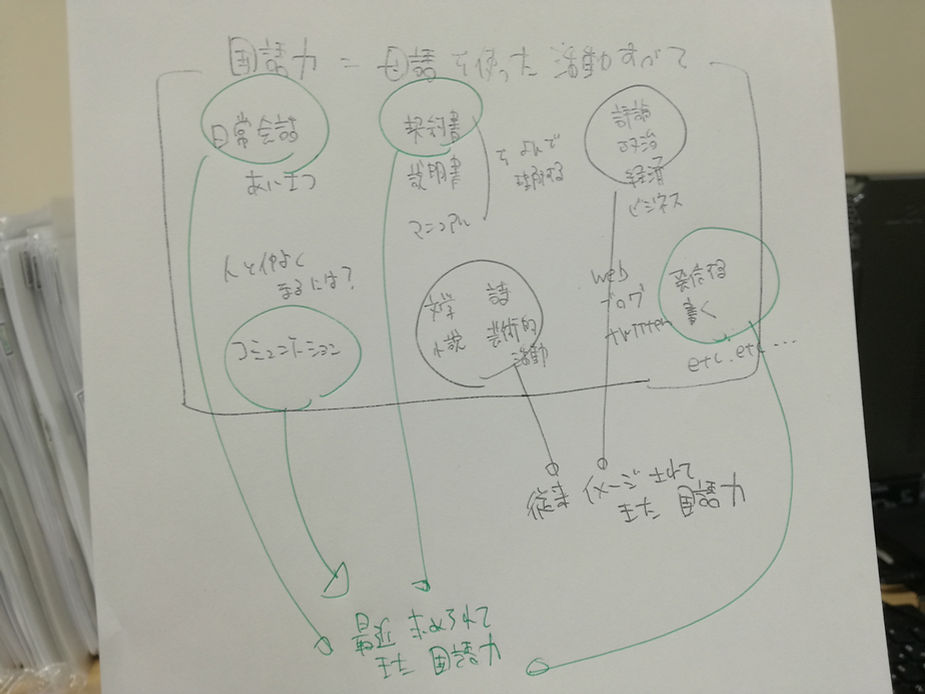

ただし、これに対して受験国語を「国語力」の代表としてとらえると、見方は大きく変わります。つまり、国語の授業で扱われるようなものが「国語力」だという発想です。

すると、こんな感じになるでしょう。

「長い文章、難しい文章を読んで、筆者の『イイタイコト』を読み取ってまとめたり、選択肢を選んだりする力」

のようなものを「国語力」だととらえる人も当然いるわけです。

「松屋での食券の買い方」とはえらい違いで、基本的に今の「国語の先生」が学校や塾で生徒に教えるように求められているのはこっちですね。

最近は前者の幅広い意味での「国語力」が求められてきているとはいえ、あくまでも主流はこっちなのは現実として間違いありません。

わたしが松屋の食券の買い方を塾や予備校で教えるようになったとき、それが「国語力」の意味あいが逆転したときなのかもしれません。

で、これら多様な「国語力」が混在して整理されずに用いられると何が起こるのか。

(つづく)