大震災のその年に⑥ 年末ボウリング大会

2025.10.26

自叙伝コーナー、本日はENEOSに退職届を出す日の話ですね。

あまり楽しい話じゃないので筆が重いのですが、企画として連載してしまったので書きます。

前回述べたとおり、代ゼミ講師の内定を取ってからというものの、翌年の食い扶持を確保するためアホみたいに面接だの模擬授業だの受けまくる必要がありました。

それはすなわち、溜まっていた有給休暇の大消化を一挙に行うことを意味します。

異動してきたばかりで、本来なら仕事を覚えるために率先して働かねばならない若手社員としては明らかに異常な行動をしていたわけで、わたしが冬の時点でもう辞める気でいたのは観察力のある人間であれば一目瞭然のことだったかと思います。

会社にバレないようこっそりと、など悠長なことを言っていられるスケジュールではなく、またわたしのモチベーション的にも「もうどうにでもなれ」モードだったので、なりふり構わず有給申請をしまくっていました。

正直、もう仕事どころではなかったというのが本音ですが、特に採用関係の仕事は受けにくる学生に迷惑かけるわけにはいかないですからね。

インターンシップの企画とかはわりと前向きにやるべきことをやっていた記憶があります。当時のインターンシップに来た高専の学生さんの中には「人事のおもしろお兄さん」のイメージでわたしのことを覚えていてくれる人もいるかもしれません。

ただ、その一方で、特に社内の人間しか関わっていない緊急性の低い仕事に対するモチベーションはゼロに近いぐらい低く、投げやりで心ここにあらずな会社生活を数か月送ってしまっていたのは否定できません。

そんな心境のまま日々を過ごしていますので、職場の人間関係的な交流、コミュニケーションにも完全に後ろ向きなわけです。

事態がわたしの中で大きく動いたのは12月のことだったと思います。

あれは組合関係の企画だったように思いますが、年末に社内のボウリング大会があって、わたしではなくてわたしと同じチームの先輩社員が企画運営していたのです。

サラリーマン的常識で言えば、自分のチームの先輩が企画運営する大会なわけですから参加するのは当然のことですし、むしろその運営手伝いでいかに全力で気を回すかが若手社員として求められるところだったのですが……

わたしとしては、どうせ数か月で辞める会社の人間関係に就業時間後までかかわる時間も心理的余裕もなく、もっと言ってしまえばわたしが会社辞めたい原因のひとつがそのチームの居心地悪さ自体にもあったわけですから、「出席」に◎をつけるのを脳と心と体がどうしても拒否する感じでした。

「これ欠席するのはやばいよな」と頭では思いつつも、わたしは最終的に「欠席」に◎をつけて返事を出すことになります。

当然、それを見た当時のわたしの上司=チームリーダー(一般的には係長のイメージ)に即座に別室に呼び出され。

「自分の仲間が企画したものに、同じチームの仲間、しかも一番社歴も年齢も下のお前が出ないというのはどういうことだ?」

という趣旨のことを言われることになります。

まぁご説ごもっともですし、わたしが彼でもそう言う。

チームリーダーの立場も頭では理解できます。

理解はできるんですけど、そもそもわたしが職場がイヤになった原因のうち、相当に大きな部分をそのチームリーダー本人が占めていたわけです。

根本原因であるチームリーダーに何を言われたところでわたしの心はとっくの昔にシャットアウトしており、その言葉が何か胸に響くことはありません。

ただその一方で、この時点で「こんな会社辞めてやる」と言うほどの踏ん切りもついておらず、仕方なく「じゃあ出ますよ、出ればいいんでしょ」みたいなふてくされ中学生的な感じのまま、結局ボウリング大会は出ることになりました。

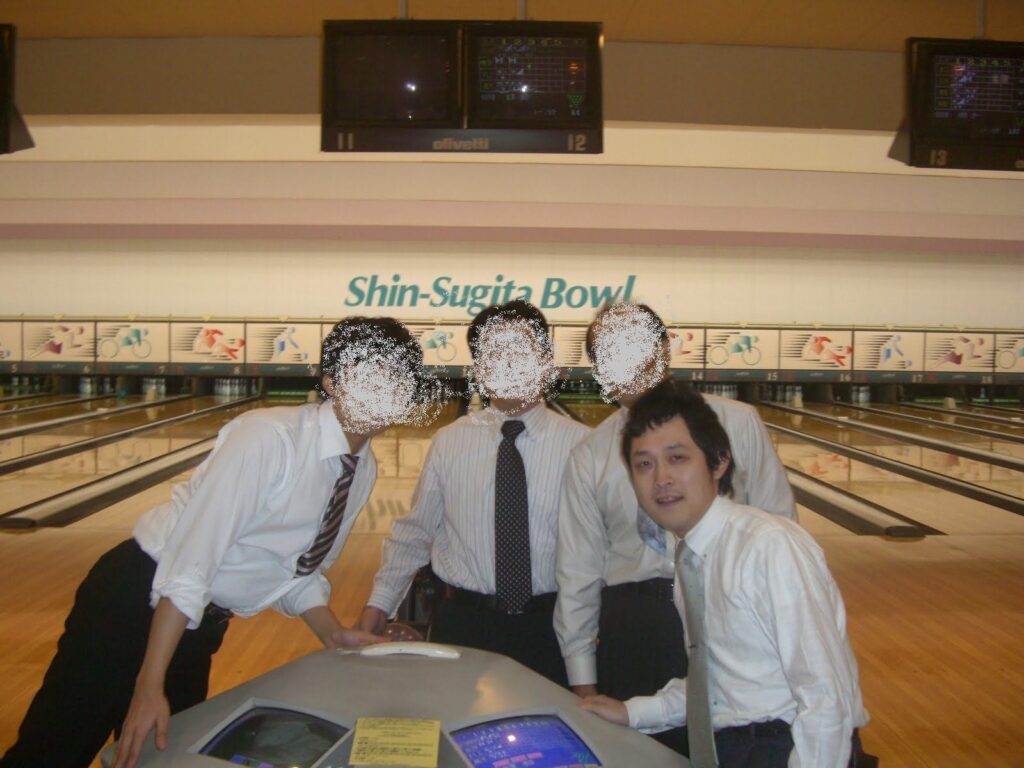

そのときのボウリング場での写真です。

まぁ行ってみたらそれはそれで楽しんでしまうのがわたしなのです。

ただ、髪型からして変だもんなぁ、このとき。

よろしくない精神状況が、モロに顔に出ている感じです。

全然関係ないですけど、サラリーマン時代の写真をもうひとつ。

すすきのですね、これは。

横で寝ているのは北海道支店時代の課長です。

上の写真に比べたら若々しくていい感じですよね。

いやぁ、この時期の話を思い出すとちょっとソワソワしてきますね。

人生でメンタル不安定だった時期トップ3のうちの一角ですからね。

(残りの2つをここで書くことはおそらくない)

ただ、このボウリング事件をきっかけに「これは本当に潮時だな」ということを実感し、いつ退職届を出すかをリアルに考え始めることになります。

(つづく)